こだわり

澤藤園ではトマト、スイートコーン、枝豆、人参、ブロッコリー、ネギ、里芋など年間20品目以上の野菜を生産しています。

野菜は品目によって生育中の窒素、リン酸、カリウム等の要求量が異なります。健康で美味しい野菜が育つには、品目ごとの各栄養素の過不足のない適切な施肥、そして栄養や水分を吸収する重要な器官である根を発達させる事が重要であると当園では考えております。

そこで、当園では経験や勘だけに頼る施肥ではなく、野菜の品目ごとに正確な計算に基づいた施肥を実施する事に加え、発根を促す枯草菌(枯草菌の1種に納豆菌があります)配合肥料も使用する事により、高品質な野菜を生産しております。

また、食味に優れているだけでなく、機能性成分(生体調節機能、すなわち人の体調を良くすると考えられている機能を持つ栄養成分)の含有量が高いとされている品目、品種の野菜に拘り、多数取り扱っております。というのも、私は就農前に製薬会社に勤めていたのですが、その経験から、病気になってから薬で治すよりも、日頃から健康を維持することを意識する事こそが重要であり、健康維持の手段の1つとして、食が重要であると考えているからです。

βカロテンやビタミンCなどの野菜の機能性成分は、収穫から時間が経てば経つほど低下するという研究報告もある事から、消費者の皆様のより健康な体づくりの為に、採りたてで新鮮な野菜の提供に拘っております。

作り手の想い

私は子供の頃、60代の祖父を病気で亡くした経験により、人々の健康の役に立つ仕事がしたいという想いから製薬会社に入社しました。その後、家業の農業を継ぎ、立場が変わってからも「食」の観点から人々の健康を支えたいという想いから、栄養価の高いトマトに着目しました。

しかし、トマトは好きな野菜ランキング上位であると共に、嫌いな野菜ランキング上位でもあります。そこで、トマトが嫌いな人でも美味しく食べられるようなフルーツトマト作りに挑戦することにしました。

与える水分を制限することにより栽培されるフルーツトマトはその甘さばかりが注目されがちですが、 実は単位重量当たりの全糖含有量だけでなく、ビタミン類、アミノ酸、βカロテン、カリウムなどの含有量も多いとされており、この事もフルーツトマト作りに挑戦する一因となりました。

栄養価も美味しさも濃縮されたフルーツトマトで、皆様の健康的な生活を支えると共に、皆様の食卓に笑顔や感動をお届けしたいという想いを胸に、日々フルーツトマト作りに励んでいます。

~澤藤園5代目~

澤藤園について

澤藤園の元々の屋号は「綿屋(わたや)」であり、古くは養蚕を行っていました。その後、絹の代替品としてナイロンが登場するなどの時代の変化に対応するため、養蚕から農業へ転換しました。その初代が澤井藤次郎であり、姓、名から1文字ずつ取り、澤藤園が誕生しました。現在の園主が4代目、その息子でこのホームページを運用している私が5代目となります。

澤藤園の理念

Mission

Vision

Value

生産者の顔が見える安全、安心な農業を行い、新鮮な野菜を地域の皆様にお届けします。

味だけでなく機能性の高い品目・品種に拘り、地域の皆様の健康的な生活を支えます。

野菜が嫌いなお子様でも食べられるような美味しい野菜の生産を目指します。

統合環境制御の技術を駆使し、生産性を高めることで、より多くの皆様に高品質の野菜をお届けします。

澤藤園 5代目略歴

- 2006年3月

- 麻布大学大学院/獣医学研究科/動物応用医科学専攻修了

- 2006年4月~2013年3月

- 外資系製薬会社勤務

- 2013年4月

- 就農

- 2014年4月~2015年3月

- 東京都農林総合研究センター農業技術研修野菜コース受講

- 2016年4月~2018年3月

- フレッシュ&Uターン農業後継者セミナー受講

南部地区ホームプロジェクト発表会にて最優秀賞受賞 - 2017年4月

- 東京トマト養液栽培研究会入会

- 2018年4月~2020年3月

- 意欲的農業者支援セミナー受講

- 2018年4月~2019年3月

- JA東京青壮年組織協議会理事就任

- 2019年2月

- 東京都農業後継者顕彰にて東京都知事賞を受賞

- 2019年4月~2020年3月

- JA東京青壮年組織協議会副委員長就任

- 2020年11月

- 統合環境制御型ハウスを導入し、フルーツトマトの養液栽培を開始

- 2021年3月

- 府中市優秀農業後継者受賞

- 2021年7月

- 東京トマト養液栽培研究会役員就任

- 2023年4月

- 第2回全国ミニトマト選手権にて、最高金賞と金賞をダブル受賞

- 2024年4月

- 第3回全国トマト選手権ミディアム部門にて、最高金賞受賞

- 2024年5月

- 第3回全国ミニトマト選手権にて、金賞受賞

- 2025年4月

- 第4回全国トマト選手権ミディアム部門にて、最高金賞受賞

同選手権ラージ部門にて入賞 - 2025年5月

- 第4回全国ミニトマト選手権にて、銀賞受賞

メディア掲載履歴

- 2021年4月21日

- 日本農業新聞

- 2021年5月14日

- 農林水産省MAFF

- 2023年4月14日

- 農業協同組合新聞

- 2023年5月1日

- 日本種苗新聞

- 2023年5月9日

- FMラジオ SUZUKI No.1 FACTORY

- 2023年6月6日

- 日本農業新聞

- 2023年7月

- たまら・び 悠 2023年夏号 No.17

- 2023年7月

- 東京の国保 2023年7 夏 No.673

- 2023年8月

- まいんず 2023.8 Vol.126

- 2024年1月27日

- しゅんかしゅんかの旬ラジオ

- 2024年3月5日

- 農家の学校 by Voicy

- 2024年4月12日

- 農業協同組合新聞

- 2024年5月1日

- 日本種苗新聞

- 2024年5月28日

- 日本農業新聞

- 2024年6月2日

- 産経新聞

- 2024年7月19日

- 毎日新聞

- 2025年4月25日

- 日本農業新聞

- 2025年5月31日

- 府中情報ちゃんねる

- 2025年9月

- みちくさプレス 95号

講演履歴

- 2019年12月6日

- フレッシュ&Uターン農業後継者セミナー

「MRの経験を活かした我が家の農業経営改革」

「我が家の経営スタイルに合う、より高糖度のスイートコーンを出荷する為の収穫後の保存方法の検討」 - 2020年10月27日

- 東京アグリビジネス研究会

「営業マンの経験を活かした我が家の農業経営改革~人の4つのタイプ別アプローチ法、及びSWOT分析による戦略の立案~」 - 2023年5月17日

- 東京農サロンNEO

「さわとまと誕生の背景とこれから」 - 2023年7月20日

- 東京トマト養液栽培研究会

「なぜトマト養液栽培歴たった2年5カ月で全国ミニトマト選手権において最高金賞と金賞をダブル受賞することが出来たのか」 - 2024年2月22日

- 農家と食べよう in 東京農村

「さわとまと誕生の背景」 - 2024年7月22日

- 専門学科高校DX研修

「農業DX導入の有用性」 - 2024年11月23日

- 学生団体いろりイベント 農業の10年後を考える

「澤藤園の取り組み」 - 2025年6月24日

- 東京農業大学 消費行動研究室 特別講義

「どのようにして全国で一番美味しいフルーツトマト【さわとまと】を生み出したのか 」 - 2025年8月28日

- 立川市農研会 講演会

「フルーツトマト【さわとまと】を生み出した背景と販売戦略」 - 2025年11月24日

- 東京ファームファンミーティング

「元製薬会社マンが選んだトマト農家という新しい生き方」 - 2025年11月30日

- 学生団体はしわたしイベント

「必ずしもキャリアプラン通りの人生を歩む必要はない」 - 2025年12月16日

- JA東京青壮年組織協議会専門部会

「なぜトマト養液栽培歴たった2年5カ月で全国ミニトマト選手権において最高金賞と金賞をダブル受賞することが出来たのか」

さわとまとの

減農薬の取り組み

さわとまとの栽培における減農薬の取り組みとして、環境制御による湿度のコントロールや土を使わない栽培方法(美味しさの理由にて記載)以外にも、以下のような事に取り組んでおります。

ハウスへの害虫の侵入を防ぐ

さわとまとを栽培しているハウスには、目合い0.4mmの防虫ネットを張り巡らせております。また、ハウス前室も設けることで、トマト栽培区画に入口から直接害虫が侵入することを防ぐ設計となっております。

ハウスへ侵入した害虫は粘着式捕虫シートで減らす

ハウス内に害虫が侵入しにくい設計にはなっているのものの、どうしても人の出入りの際に侵入されたり、強風が吹いた際に防虫ネットの外側から無理やり押し込まれて入ってきてしまう、ということがあります。そこで、ハウス内にはクロマルハナバチには影響しない、害虫を捕殺する粘着シートを張り巡らせています。

ハウスへトマトの病原菌を持ち込まない

ハウスは土足禁止にしており、ハウス内専用の靴に履き替えて作業を行っております。また、ハサミなどの道具は露地とハウスで完全に使い分けているほか、一度畑で作業した場合は作業着を新しいものに着替えてからハウスに入ることで、畑に潜んでいる病原菌を徹底してハウス内に持ち込まないようにしています。さらに、葉かきなどに用いるナイフやハサミは、ハウス専用のものを使用するだけでなく、こまめにアルコール消毒をすることにより、病原菌が刃物を介して蔓延することを防いでおります。

クロマルハナバチに影響を与えないレベルのマイルドな効果の農薬を使用

さわとまとの受粉にはクロマルハナバチを利用しております(美味しさの理由にて記載)。その為、クロマルハナバチに影響を与えるような強力な農薬は使用しません。食用油や天然物、バチルス属といった野菜にとっての有用微生物(納豆菌のようなもの)、さらには食品添加物にも使用されている安全な物質を主成分とした農薬をメインで使用しております。必要に応じてそれら以外の農薬を使用することもありますが、もちろんクロマルハナバチに影響を与えない、マイルドな効果のものとなります。

さわとまとの

SDGsの取り組み

当園の持続可能な農業を実現させるための取り組みとして、減農薬以外に以下のような事に取り組んでおります。

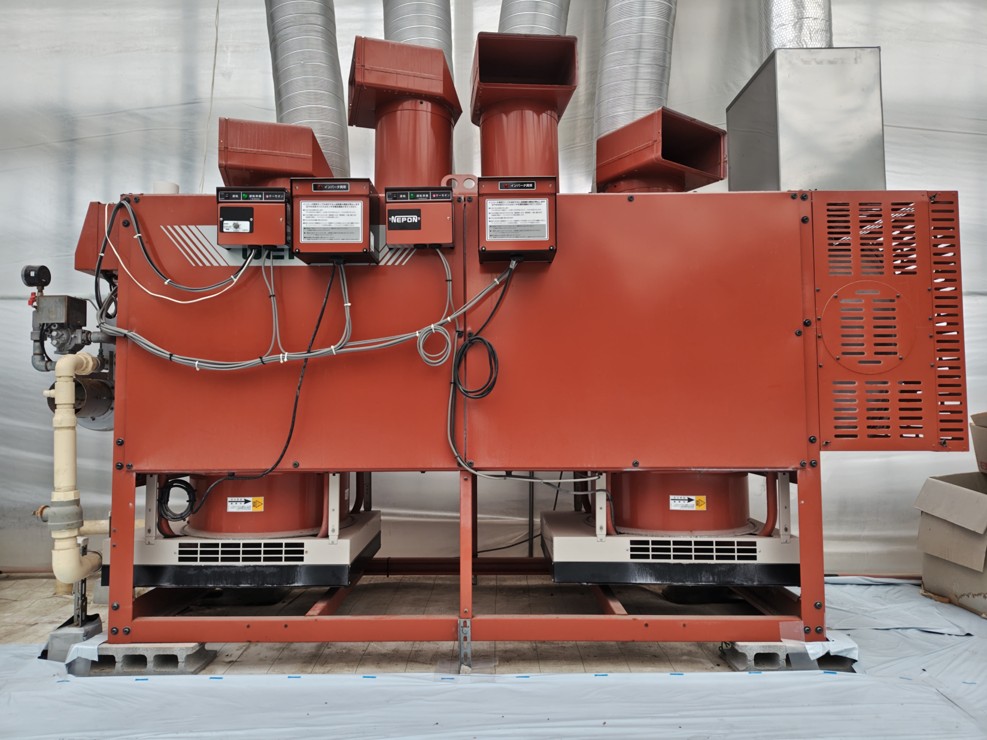

暖房機は重油ではなく都市ガスとヒートポンプを併用

都市ガスは重油と比較して、一酸化炭素や二酸化炭素、二酸化硫黄、ススの排出量が少ないだけでなく、エネルギー効率に優れています。また、ヒートポンプは電気を動力源としていることから直接燃焼を行わないため、二酸化炭素などの有害物質を直接排出しません。さらに、ヒートポンプは周囲の空気や地面から熱エネルギーを吸収し暖房を行うことから、消費する電力に対して得られる熱エネルギーが大きく、非常にエネルギー効率に優れています。

地産地消を心掛け、近隣地域へ出荷する際は ガソリン車ではなく100%電気自動車を使用

当園で生産しているトマトの多くは近隣地域及び都内で消費されており、トマトの輸送にかけるエネルギーを抑えております。また、地域の共同直売所やスーパーに出荷する際は、環境負荷の少ない100%電気自動車を使用しています。

農業に関心のある学生の研修や大学での講義、若手の援農の受け入れ

少しでも後進の育成となるよう、農学部の学生の研修や農業に関心のある若手の援農を受け入れ、収穫や管理作業を実際に体験してもらうことで農業に対する理解を深めてもらうと共に、今までの経験や考え方などをお伝えする活動も行っております。大学での講義なども受け付けております。ご興味のある方はお問い合わせよりご連絡下さい。